「張立齋」:修訂間的差異

無編輯摘要 |

(→生平) |

||

| (未顯示同一使用者於中間所作的 41 次修訂) | |||

| 行 1: | 行 1: | ||

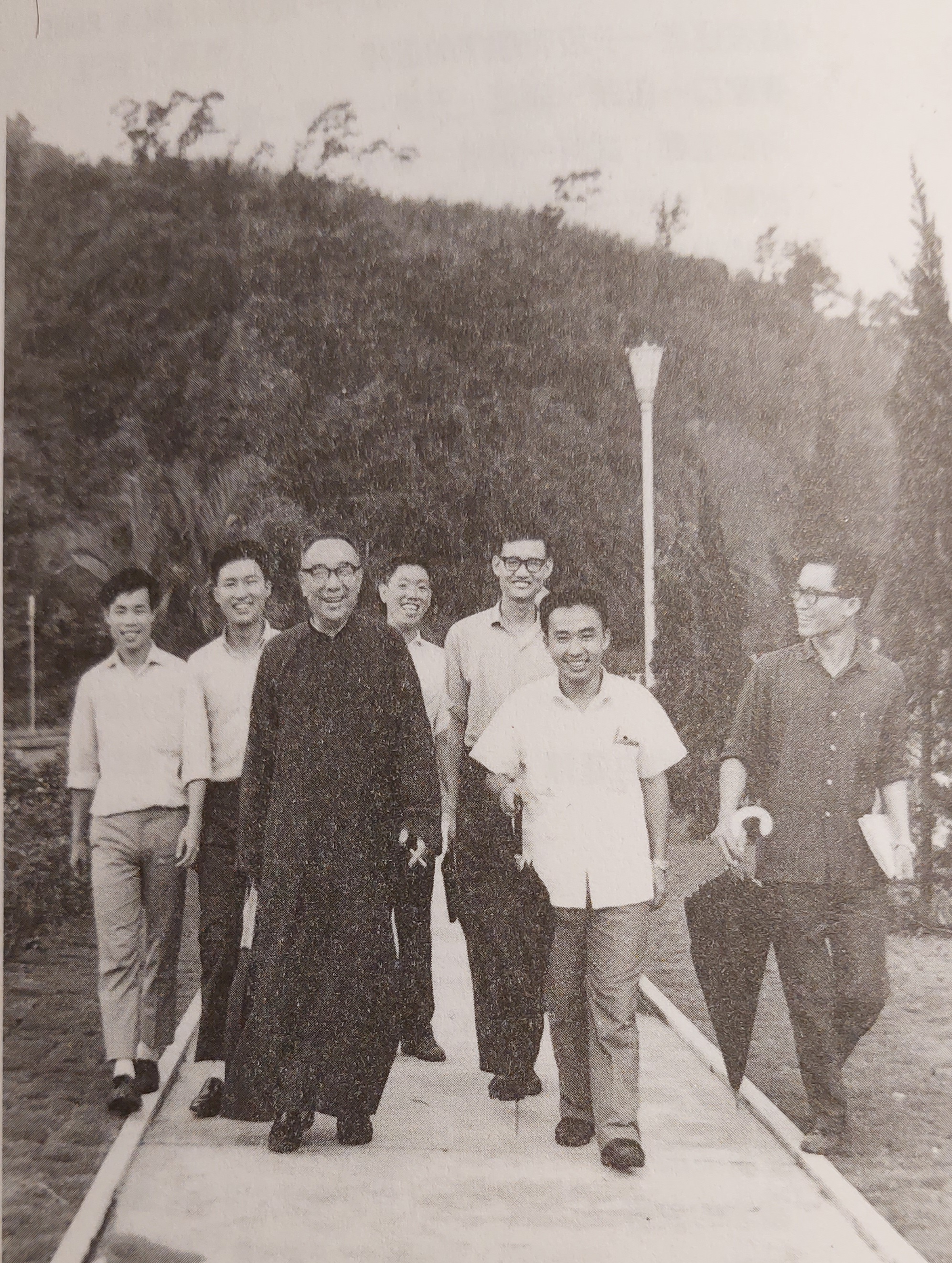

張立齋(1898- | [[image:張立齋1.jpg|right|300px|thumb|{{image:張立齋1.jpg}}|圖說:張立齋(1898-1978)和學生攝於政大校園,資料出處:蘇張之丙,2021年,《選擇--1949》,頁8。]] | ||

張立齋(1898-1978),字立翁,號半陶。中國古典文學學者,1957年應聘本校中文系教授,1973年退休,1978年辭世。 | |||

==生平== | ==生平== | ||

張立齋,字立翁。1898年生於故都北平。祖上為官宦門第,「世守舊學」,父祖皆以學為業。早年失怙,由寡母撫養長大。幼受庭訓,深植傳統文化思維;專守門人弟子親炙追隨受業方式,曾師承遜清宣統帝師[https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E9%87%91%E6%A2%81 金梁]、古文字學家[https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E7%BD%97%E6%8C%AF%E7%8E%89 羅振玉],亦曾請益王國維,私淑林紓等學者,並和藝壇人士齊白石、徐悲鴻、溥心畬、齊如山等皆有交誼<ref name=":0">顧秉修,2010年,〈敬念恩師張公諱立齋〉,《文心雕龍考異》,北京:國家圖書館出版社,頁 9-12。</ref>。早年鑽研訓詁考據、殷墟甲骨、書法等學。並對書畫、玉石、宋版善裝典籍等古器物鑑賞,均有涉獵。在平期間先後在北平市立第一中學、北平市立第三中學、國北平師範學校、北平財政商業專門學校、北平女子文理學院、北平中國大學等院校擔任國文教席<ref name=":1">〈張立齋〉,國史館檔案史料文物查詢系統,軍事委員會委員長侍從室系列二十四,編號:129-240000-1512。</ref>。 | |||

1946年二次中日戰爭結束後,倡議創立故都文物研究會,受文化界人士推舉擔任副理事長。集合遺老學者整理舊文物,並促成畫家齊白石、溥心畬等人聯袂南下舉辦齊溥聯展。並整理崑曲曲目,召集昔日崑曲名角,資助公開演出<ref name=":2">蘇張之丙,2021年,《選擇-1949》,臺北:采薇出版社。</ref>。 | |||

1948年國共內戰延燒至華北,北平守將[https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%82%85%E4%BD%9C%E4%B9%89 傅作義]開城前夕,攜帶一家老小倉皇出走,離開北平。一路經過張家口、包頭、綏遠、五原,經寧夏至甘肅首府蘭州。1949年夏天蘭州戰役國民黨守軍潰敗前夕,再經張掖、酒泉逃至新疆哈密,旋因新疆省主席[https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E9%99%B6%E5%B3%99%E5%B2%B3 陶峙岳]通電易幟,於是再翻越帕米爾高原,進入巴基斯坦拉合爾,再由拉合爾進入印度,一度暫居首都德里。1952年全家自德里轉馬來亞經香港赴臺灣<ref name=":3">〈救濟滯留印巴之新疆撤退人員返臺(一)、(二)〉,國史館檔案史料文物查詢系統,外交部/亞東太平洋司/印度/僑務,編號:020-011908-0038; 020-011908-0039。</ref>。 | |||

抵臺之初,受時任教育部長[https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%BC%B5%E5%85%B6%E6%98%80 張其昀]邀請擔任教育部特約編審,針對讀經、釋古、議理文化等立論。也一度為蔣中正總統擬撰擬致賀韓國李承晚大統領祝壽文<ref name=":4">蘇張之丙,同前註,頁154。</ref>。1956年任教東吳大學。1957年應聘任教政治大學中文系。教學領域主要涵蓋論語、孟子、老子、訓詁、以及金石之學,也是臺灣中文學界最早講授劉勰《文心雕龍》者。1967年出版《文心雕龍註訂》,根據元、明兩朝五種刻本進行文義註釋考訂,期能「一以正諸本之偽失,與補齊未備」<ref name=":5">張立齋,1967年,〈文心雕龍註訂敘〉《文心雕龍註訂》,臺北:正中書局,頁4。</ref>;該書歷時八年始完成,為臺灣龍學最早的一部專著。1974年再出版《文心雕龍考異》,根據海內外大學圖書館五種藏本,旁參《太平御覽》及范文瀾註本等,考校《雕龍》文字,建立一千二百餘條疏釋。 | |||

1972年曾赴美國[https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E8%96%9B%E9%A1%BF%E8%B4%BA%E5%B0%94%E5%A4%A7%E5%AD%A6 西東大學]主講「中國文化簡介」課程,期間並應邀教育電視頻道示範中國書法。 | |||

1973年自政治大學退休,受聘文化大學榮譽教授,旋赴美國依親。1977年9月間旅居美國舊金山,遽遭車禍送醫。1978年辭世,享壽81歲。 | |||

==研究著作== | ==研究著作== | ||

張立齋以《文心雕龍》研究見長,總攬諸家作品,進行鑑別、註訂、補遺,先後出版《文心雕龍註訂》(臺北:正中書局,1967年)和《文心雕龍考異》(臺北:正中書局,1974年)二書。1995年中央研究院收集重整中國古代文學典籍,將張立齋《文心雕龍考異》,和詹鍈《文心雕龍義證》、詹范文瀾《文心雕龍註》等二書並列為《雕龍》研究領域重要著作。2010年北京國家圖書館出版《張立齋學術文存》,以正體字重新印行《文心雕龍註訂》和《文心雕龍考異》二書<ref name=":7">蘇張之丙,同前註,頁124。</ref>。 | |||

==軼事== | |||

張立齋早年師從羅振玉時,曾參與羅振玉、金梁搶救清內閣檔案一事。清朝內閣大庫檔案內容涵蓋明檔、盛京歸檔和清檔,包括皇帝詔令、臣僚進呈並經皇帝批閱的奏章,以及起居注、曆科殿試卷等史料,1901年清末朝廷擬修繕內閣大庫,奉旨銷毀該批檔案。羅振玉時任學部參事,提請學部大臣張之洞將檔案暫存國子監。1921年北洋政府因發薪餉需錢孔急,擬將暫存國子監舊檔八千袋約十五萬斤,以廢紙價格售予北平西單牌樓同懋增南紙店銷毀製作「還魂紙」。同懋增紙店購得檔案後,陸續出售檔案給北平舊書店,一日羅振玉逛街、不經意看到舊書店所售「洪承疇揭帖」及「高麗王貢物表」兩件檔案,追問得知出自內閣大庫舊檔。羅氏立即以三倍的價錢向同懋增紙店購回所有檔案,並設法追回已經送至定興及唐山兩地紙廠的舊檔<ref name=":6">張世瑛,2002年,《檔案的故事第一集》,臺北:國家發展委員會檔案管理局,頁75-78。</ref>。當時張立齋奉師命連夜前往搶救,從兩地紙廠運回即將銷毀再製的檔案文物。在運送回程途中,張立齋隨馬車行駛於茫茫鄉道,「適逢夜月初昇,心中百感交集,既蒼然又自負,從此矢志於舊文化珍存與舊文物保護終身不渝」<ref name=":8">賀張之宇等,2010年,〈後記:父親的一生〉,《文心雕龍考異》,北京:國家圖書館出版社,頁220-221。</ref>。 | |||

張立齋出身仕宦門第,不善理財。他的學生顧秉修回憶,張師昔日任教北平大專院校期間,部份學府屢屢不克依時發薪,遂以出售珍玩維持家計,展現「出身破落舊家庭,不失清貧自守的讀書人風格」<ref name=":9">顧秉修,同前註,頁9。</ref>。 | |||

張立齋長女之宇、次女之丙均赴美任教。兩姐妹在1991至1993年間年攜手合作,參與哥倫比亞大學「張學良口述歷史」計畫。 | |||

==參考書目== | ==參考書目== | ||

於 2024年6月10日 (一) 05:29 的最新修訂

張立齋(1898-1978),字立翁,號半陶。中國古典文學學者,1957年應聘本校中文系教授,1973年退休,1978年辭世。

生平

張立齋,字立翁。1898年生於故都北平。祖上為官宦門第,「世守舊學」,父祖皆以學為業。早年失怙,由寡母撫養長大。幼受庭訓,深植傳統文化思維;專守門人弟子親炙追隨受業方式,曾師承遜清宣統帝師金梁、古文字學家羅振玉,亦曾請益王國維,私淑林紓等學者,並和藝壇人士齊白石、徐悲鴻、溥心畬、齊如山等皆有交誼[1]。早年鑽研訓詁考據、殷墟甲骨、書法等學。並對書畫、玉石、宋版善裝典籍等古器物鑑賞,均有涉獵。在平期間先後在北平市立第一中學、北平市立第三中學、國北平師範學校、北平財政商業專門學校、北平女子文理學院、北平中國大學等院校擔任國文教席[2]。

1946年二次中日戰爭結束後,倡議創立故都文物研究會,受文化界人士推舉擔任副理事長。集合遺老學者整理舊文物,並促成畫家齊白石、溥心畬等人聯袂南下舉辦齊溥聯展。並整理崑曲曲目,召集昔日崑曲名角,資助公開演出[3]。

1948年國共內戰延燒至華北,北平守將傅作義開城前夕,攜帶一家老小倉皇出走,離開北平。一路經過張家口、包頭、綏遠、五原,經寧夏至甘肅首府蘭州。1949年夏天蘭州戰役國民黨守軍潰敗前夕,再經張掖、酒泉逃至新疆哈密,旋因新疆省主席陶峙岳通電易幟,於是再翻越帕米爾高原,進入巴基斯坦拉合爾,再由拉合爾進入印度,一度暫居首都德里。1952年全家自德里轉馬來亞經香港赴臺灣[4]。

抵臺之初,受時任教育部長張其昀邀請擔任教育部特約編審,針對讀經、釋古、議理文化等立論。也一度為蔣中正總統擬撰擬致賀韓國李承晚大統領祝壽文[5]。1956年任教東吳大學。1957年應聘任教政治大學中文系。教學領域主要涵蓋論語、孟子、老子、訓詁、以及金石之學,也是臺灣中文學界最早講授劉勰《文心雕龍》者。1967年出版《文心雕龍註訂》,根據元、明兩朝五種刻本進行文義註釋考訂,期能「一以正諸本之偽失,與補齊未備」[6];該書歷時八年始完成,為臺灣龍學最早的一部專著。1974年再出版《文心雕龍考異》,根據海內外大學圖書館五種藏本,旁參《太平御覽》及范文瀾註本等,考校《雕龍》文字,建立一千二百餘條疏釋。

1972年曾赴美國西東大學主講「中國文化簡介」課程,期間並應邀教育電視頻道示範中國書法。

1973年自政治大學退休,受聘文化大學榮譽教授,旋赴美國依親。1977年9月間旅居美國舊金山,遽遭車禍送醫。1978年辭世,享壽81歲。

研究著作

張立齋以《文心雕龍》研究見長,總攬諸家作品,進行鑑別、註訂、補遺,先後出版《文心雕龍註訂》(臺北:正中書局,1967年)和《文心雕龍考異》(臺北:正中書局,1974年)二書。1995年中央研究院收集重整中國古代文學典籍,將張立齋《文心雕龍考異》,和詹鍈《文心雕龍義證》、詹范文瀾《文心雕龍註》等二書並列為《雕龍》研究領域重要著作。2010年北京國家圖書館出版《張立齋學術文存》,以正體字重新印行《文心雕龍註訂》和《文心雕龍考異》二書[7]。

軼事

張立齋早年師從羅振玉時,曾參與羅振玉、金梁搶救清內閣檔案一事。清朝內閣大庫檔案內容涵蓋明檔、盛京歸檔和清檔,包括皇帝詔令、臣僚進呈並經皇帝批閱的奏章,以及起居注、曆科殿試卷等史料,1901年清末朝廷擬修繕內閣大庫,奉旨銷毀該批檔案。羅振玉時任學部參事,提請學部大臣張之洞將檔案暫存國子監。1921年北洋政府因發薪餉需錢孔急,擬將暫存國子監舊檔八千袋約十五萬斤,以廢紙價格售予北平西單牌樓同懋增南紙店銷毀製作「還魂紙」。同懋增紙店購得檔案後,陸續出售檔案給北平舊書店,一日羅振玉逛街、不經意看到舊書店所售「洪承疇揭帖」及「高麗王貢物表」兩件檔案,追問得知出自內閣大庫舊檔。羅氏立即以三倍的價錢向同懋增紙店購回所有檔案,並設法追回已經送至定興及唐山兩地紙廠的舊檔[8]。當時張立齋奉師命連夜前往搶救,從兩地紙廠運回即將銷毀再製的檔案文物。在運送回程途中,張立齋隨馬車行駛於茫茫鄉道,「適逢夜月初昇,心中百感交集,既蒼然又自負,從此矢志於舊文化珍存與舊文物保護終身不渝」[9]。

張立齋出身仕宦門第,不善理財。他的學生顧秉修回憶,張師昔日任教北平大專院校期間,部份學府屢屢不克依時發薪,遂以出售珍玩維持家計,展現「出身破落舊家庭,不失清貧自守的讀書人風格」[10]。

張立齋長女之宇、次女之丙均赴美任教。兩姐妹在1991至1993年間年攜手合作,參與哥倫比亞大學「張學良口述歷史」計畫。

參考書目

- ↑ 顧秉修,2010年,〈敬念恩師張公諱立齋〉,《文心雕龍考異》,北京:國家圖書館出版社,頁 9-12。

- ↑ 〈張立齋〉,國史館檔案史料文物查詢系統,軍事委員會委員長侍從室系列二十四,編號:129-240000-1512。

- ↑ 蘇張之丙,2021年,《選擇-1949》,臺北:采薇出版社。

- ↑ 〈救濟滯留印巴之新疆撤退人員返臺(一)、(二)〉,國史館檔案史料文物查詢系統,外交部/亞東太平洋司/印度/僑務,編號:020-011908-0038; 020-011908-0039。

- ↑ 蘇張之丙,同前註,頁154。

- ↑ 張立齋,1967年,〈文心雕龍註訂敘〉《文心雕龍註訂》,臺北:正中書局,頁4。

- ↑ 蘇張之丙,同前註,頁124。

- ↑ 張世瑛,2002年,《檔案的故事第一集》,臺北:國家發展委員會檔案管理局,頁75-78。

- ↑ 賀張之宇等,2010年,〈後記:父親的一生〉,《文心雕龍考異》,北京:國家圖書館出版社,頁220-221。

- ↑ 顧秉修,同前註,頁9。